医療事務とは?仕事内容や給料、メリット・デメリットについて徹底解説

2023.06.12 医療事務

【医療事務のパイオニアソラスト監修】医療事務は、病院やクリニックで重要な役割を果たしています。

この記事では、医療事務の仕事内容や給与、メリット・デメリットを徹底的に解説し、医療事務の資格取得方法や未経験者が安心してはじめられる方法をご紹介します。

あなたのキャリア選択の参考にしてみてください。

(2022年3月29日の情報をもとに更新)

2023.06.12 医療事務

【医療事務のパイオニアソラスト監修】医療事務は、病院やクリニックで重要な役割を果たしています。

この記事では、医療事務の仕事内容や給与、メリット・デメリットを徹底的に解説し、医療事務の資格取得方法や未経験者が安心してはじめられる方法をご紹介します。

あなたのキャリア選択の参考にしてみてください。

(2022年3月29日の情報をもとに更新)

医療事務とは、病院やクリニックなどの医療機関で働く事務職のことです。

医療事務のお仕事は、受付・会計だけでなく、医療費の請求といった医療保険制度の知識が必要な専門性が高い業務や、患者さんの情報など重要な書類の管理も行います。

また、患者さんやそのご家族、医師や看護師などとスムーズなコミュニケーションがとれることも求められます。

景気に左右されることが少ない安定した業界であること、年齢や経験に関係なく勤務形態もさまざまに対応できることから、特に女性から人気のある職種です。

医療事務の仕事には、一般企業の事務とは異なる医療機関ならではの専門的な業務があります。

主な仕事内容をそれぞれ詳しくみていきましょう。

受付・窓口業務は、患者さんから診察券や保険証をお預かりして、これからの流れをご案内するという、私たちが一番イメージしやすい業務です。

患者さんの名前や住所、保険証の番号など個人情報を正確にデータ入力し、カルテを作成・管理したり、スケジュールを調整して次回の来院予約を行ったりします。

患者さんからのさまざまな問い合わせに答えられるように、専門用語や法律の知識が必要なこともあるでしょう。

会計業務では、患者さんの診療内容や保険の適用に応じて自己負担額を計算し、請求書を作成します。

そのときに、料金の説明や薬の処方箋などもお渡しします。

計算はコンピュータで行いますが、データの入力ミスがないかどうか細かい注意を払わなければなりません。

また、患者さんをお待たせしないように、正確かつスピーディーに処理することが求められる業務です。

レセプト業務では、患者さんが受けた診療内容や費用の内訳を記入した明細書「レセプト(診療報酬明細書)」を作成します。そのレセプトをまとめて、組合健保や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険などの保険者に請求して、医療機関の収入源である診療報酬を得る作業を「レセプト業務」といいます。

レセプト業務は、レセコンと呼ばれるコンピュータが作成した電子レセプトの整合性を点検して、医療報酬支払い審査機関に医療報酬を請求する一連の作業を行います。

レセプトの作成は、毎日ではなく医療機関によって週ごと・月ごとなどまとめて行うため、レセプト作成期間は残業になることも多いようです。

正確性はもちろん、カルテを正しく読み取る医療知識や保険に関する法律の知識も必要になるのがこのレセプト業務です。最も専門性が高く、重要な業務のため、レセプト業務には医療事務の資格が必要な場合があります。

あわせて読みたい記事:医療事務に欠かせないレセプト業務とは?初心者におすすめの勉強方法は?

クラーク業務の仕事内容は、主に医師や看護師の仕事の負担を軽減することです。事務的な仕事をこなしながら医師や看護師のサポートを行う秘書のような存在といえます。

クラーク業務は、主に「外来クラーク」と「病棟クラーク」の2種類の業務があります。

外来クラークは、外来で来た患者さんに対して受付などを担当し、電話での問い合わせ対応や予約受付、診療室への案内などを窓口で行います。

それに対して病棟クラークの業務は、入院している患者さんに対して行われるもので入退院手続きや診療報酬の計算、お見舞いにきた方の対応などを主にナースステーションに常駐して行います。

患者さんだけでなく、医師や看護師・患者さんのご家族など、それぞれの立場に合わせて応対できるコミュニケーションスキルが求められます。

あわせて読みたい記事:クラークとは?クラークの種類や医療事務との違い、仕事内容や年収など解説

同じ医療機関内だけでなく、他の病院やクリニックと患者さんの診療情報をやりとりしたり、薬剤師と処方箋の発行や調剤指示の送付などで連絡しあったりと、それぞれの医療機関との連携も医療事務の大切な業務です。

医療事務スタッフは、これらさまざまな医療機関とのつなぎ役になることで医療機関のスムーズな運営と患者さんの適切な診療をサポートしています。

あわせて読みたい記事:医療事務が仕事で関わる他職種について

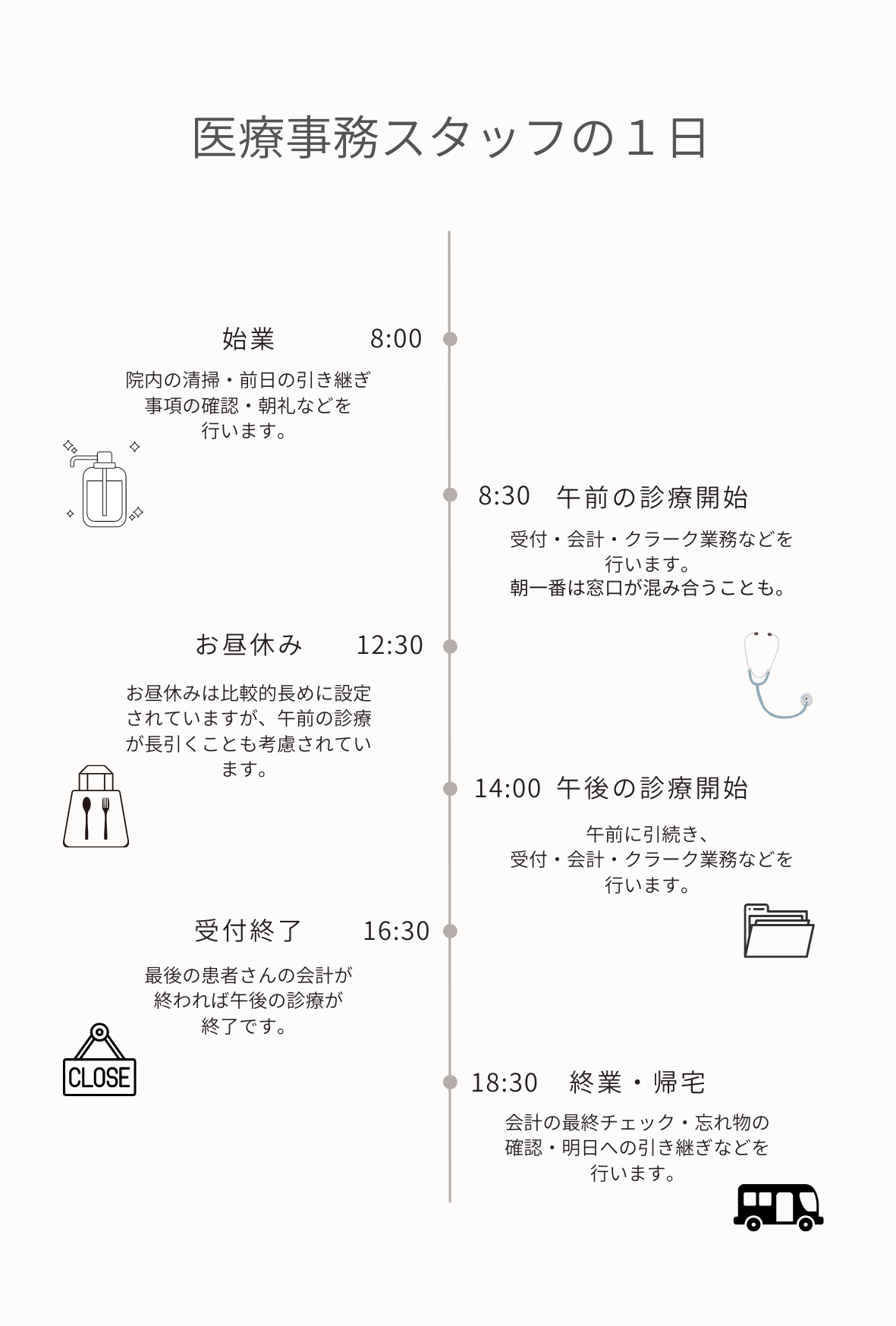

では、実際に医療事務スタッフはどのような1日を過ごすのでしょうか?

例として、とあるクリニックの1日を見てみましょう。務める病院やクリニックによって勤務時間は変わりますので参考程度にご覧ください。

ほとんどの医療事務スタッフはシフト制で勤務していて、早番の人が出勤後、診療が始まる前までに院内の清掃・整理を行います。清潔さが求められるのが医療現場ですので隅々までチェックをします。

その後、事前に昨日からの引継ぎに目を通して当日の予約者などを確認しておきます。出勤者がそろったら朝礼を行い、午前の診療に備えます。

診療が開始されると共に、受付・クラーク業務がスタートします。

朝一番の時間帯は患者さんが並んで待っていることも多く、スピーディーに対応します。

その後、診療を終えた患者さんから順に会計の手続きを行います。

午前中に受付をした患者さんの最後の会計が終わり次第、午前の業務は終了です。

お昼休みは比較的長めに設定されているように見えますが、実際は午前の業務が長引いたり午後の診療の準備をしたりするため、実質はこの時間帯で決められた45分〜1時間の休憩をとることになります。

また、この時間の前後に遅番の人が出勤します。

午前の診療と同じように、受付・クラーク業務・会計業務を診療終了時刻まで行います。

その日の患者さんの最後の会計が済むと午後の診療は終了です。

遅番の人が会計のチェックや忘れ物の管理・明日への引継ぎなど、1日の締め作業を行います。

月初などはレセプト業務が忙しく残業になってしまうこともあるため、なるべく定時で退勤できるように計画的に仕事を進めなければいけません。

厚生労働省が提供するサイト(※1)では、医療事務の平均月給は約20万円、平均年収は約437万円と発表されています。

また、大手アルバイト求人サイト(※2)では時給は900円〜1200円台で募集があり、働く都道府県や正社員かパートタイムかといった雇用形態、勤務先によっても報酬の幅があるようです。

ここからは雇用形態別に詳しくみていきましょう。

(※1)厚生労働省職業情報提供サイトjob tag より参照

(※2)タウンワーク医療事務平均時給より参照

正社員として勤務した場合、医療事務の平均月給は約20万円で、同じ医療期間で働く看護師や検査技師といった専門職と比べるとやや低い傾向です。

また、大卒か高卒かで給料が変わる場合もあります。

正社員であれば、ボーナスや残業代をきちんともらえる可能性が高く、長く勤務すれば役職手当がついてより高い月収をもらえることが期待できます。

派遣社員として勤務した場合、一般的な時給は1000円〜1700円台と言われていますが、勤務する日数や時間によって正社員と同等の月収も目指すこともできます。

「労働者派遣法」により3年以上働くことができないため、大幅な昇給などは見込めないかもしれませんが、残業なども正社員に比べると少ないでしょう。

大学病院などの大きな病院に派遣されると高い時給・月給が支払われる傾向があります。

パートタイムの場合、時給は900円〜1200円台で募集していることが多いです。

医療機関によって時給は高い場合もあり、勤務年数によっても時給は上がる場合があります。

月によって働く時間が変わり収入が安定しないというデメリットもありますが、時間の融通がききやすいため、自分の都合に合わせた働き方がしやすいと言えるでしょう。

ボーナスは勤め先の経営状況にもよりますが、安定した経営の場合、正社員や派遣社員であれば年に夏と冬で2回、2ヶ月〜4ヶ月分(平均月収で言えば約40万円〜80万円)が支払われるのが一般的ですが、勤め先の経営状況に左右されます。

社会保障については、正社員であれば勤め先の社会保険に加入することができますが、派遣社員やパートタイムの場合は勤務日数や時間によっては加入できない場合もあるため、勤め先の規定などを事前に確認しておくと安心です。

ボーナス・社会保障ともに、総合病院など規模の大きな勤め先ほど経営が安定していて十分なボーナスと充実した社会保障が期待できます。

退職金がもらえるかどうかは、勤め先がどのような退職金制度に入っているかを確認する必要があります。

退職時に一括してもらえる「退職一時金制度」と一定額を年金として受け取れる「退職年金制度」の2種類があります。しかし、この制度は必須ではないので、中には退職金制度そのものがなく退職金が支給されない職場もありますので注意しましょう。

気になる場合は事前にチェックしておくようにしましょう。

医療事務で就職し、働くために必須な資格はありません。

医療事務になるためには2つのルートがあります。

● 未経験・無資格で医療事務の求人に応募して働く

● 医療事務の資格を取得し、求人に応募して働く

医療事務の求人は未経験・無資格でもOKという医療機関が多いです。

未経験でいきなり医療事務として働く場合、専門用語や医療事務の知識を働きながら覚えることになり、大変で難しいと感じる場合もあります。そんな場合に資格を取得しておくと、就職時のアピールポイントになるだけでなく、事前知識があるため自信を持って医療事務の仕事ができるのでおすすめです。

医療事務スタッフは、資格や学歴は必要ではないので未経験者でも挑戦しやすい仕事です。

その一方で、レセプト業務などで専門的な知識を求められることも多く、経験者や専門資格を持っている人は就職の際に強みになります。

いずれの資格も通信講座、専門学校、独学でも学べるので自分の目標や状況に合わせてチャレンジしてみてください。

そのほかにも、医療秘書技能検定試験やケアクラーク技能認定試験(ケアクラーク)など、医療事務からキャリアアップできる資格もあります。

あわせて読みたい記事:医療事務資格のおすすめ8選!難易度をランキング形式で紹介

医療事務は人気のある職種のひとつですが、その背景には医療事務特有のメリット・デメリットが存在します。

ここからはそれぞれについて具体的に解説します。

医療事務職につくにあたり、まずは大変なことや注意点を解説します。

■精密な業務が求められる

レセプトや請求書の作成などでは細かいデータや数字を扱うため、正確さが求められます。

また、カルテには患者さんの保険番号や治療内容が書かれているため、個人情報も慎重に取り扱う必要があり、大きな責任が伴います。

■高いコミュニケーションスキルが必要

医療事務は事務作業だけでなく、患者さん・医師・看護師などとコミュニケーションをとる必要があります。会計処理中に、患者さんから問い合わせを受けることもあるでしょう。同時に起こるタスクに臨機応変に対応していくことが求められます。

患者さんをお迎えする最初のスタッフであり、まさに医療機関の「顔」ともいえます。

患者さんの信頼を得て満足度向上に貢献できるような丁寧な対応と高いコミュニケーションスキルが求められますので、医療接遇を意識し、相手に合わせた適切な言葉遣いや応対マナーを身につけることが大切です。

■専門知識のアップデートが必要

医療に関する法律や保険制度などは変化が激しく、常に最新の情報を正しく理解しておく必要があります。

次に医療事務職の魅力や、やりがいについて解説します。

■未経験者でも働ける

医療事務は経験や資格がなくてもはじめられ、働きながら専門知識やスキルを身につけることができます。患者さんや医療関係者などさまざまな人と関わるので、高いコミュニケーションスキルがあれば評価されるでしょう。

もちろん経験や資格があれば活躍の場を広げることができるので、医療事務の仕事が気になったら、まずは関連資格を勉強してみるのがおすすめです。

あわせて読みたい記事:医療事務資格のおすすめ8選!難易度をランキング形式で紹介

■全国どこでも働く場所がある

医療機関は社会インフラのため全国各地に働く場所があり、結婚、出産、引越しなどで環境が変わっても転職しやすいです。

クリニックなど個人の医療機関は数多く、自宅近く・駅の近く・子どもが通う保育園の近くなど、アクセスしやすい職場を見つけやすいこともメリットの一つといえます。

■患者さんから感謝の言葉をもらえる

医療事務スタッフは医師や看護師のように直接治療や処置はできませんが、医療機関の窓口として重要な役割を担っています。

患者さんから「ありがとう」や「こちらの病院に来てよかったです」といった感謝の言葉をもらうことも少なくありません。こうした喜びの言葉は間違いなく仕事のやりがいの一つになるでしょう。

医療事務は勤務時間が柔軟で、女性が多い職場のため比較的子育てを支援する環境が整っていると言われています。

ここからは働きやすさと子育て支援について解説します。

医療事務の雇用形態は正社員・派遣社員・パートタイムなどがあり、自分のライフスタイルに合った働き方を選択することができます。

職場によっては子どもが小さいうちはパートタイムでの勤務、手がかからなくなったら正社員にチャレンジできるケースもあり、柔軟に対応してもらえることもあります。

医療機関によっては土日祝日が休みのところもあるため、プライベートも充実させやすい職種だといえるでしょう。

医療事務は、家族との時間も大切にできる仕事であり、子育てとの両立を支援する職業の一つです。医療機関によっては、育児休暇や短時間勤務、フレックスタイム制度など子育て支援の制度が整っている場合があります。

また、特に大きな病院などの場合、託児所や保育園が併設されていることもあります。職場の中に同じように子育て中の人や経験のある方がいれば、お互いに助け合うことで子育てへの理解を得やすいかもしれませんね。

医療事務にはどのような働き方があるか詳しくみていきます。

医療事務はさまざまな雇用形態があります。

充実した制度やボーナス・安定した収入を望むのであれば正社員、3年以内の契約でいろいろな職場を経験してみたいのであれば派遣社員、スケジュールを柔軟に調整したい人はパートタイムなど、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選択しやすい職種です。

医療事務の勤務時間は、一般的に8時間です。多くの医療機関は、受付開始準備から診療終了後の締め作業を終えるのに8時間を超えてしまうため、早番と遅番を置くシフト制を設けています。

レセプト業務が忙しい時期には残業も増える場合が多く、24時間体制で患者さんを受け入れている総合病院などでは夜勤も発生します。

あわせて読みたい記事:医療事務の休み事情について。夜勤や残業はどのくらいあるの?

医療事務の職場として主に病院・クリニック・診療所があげられます。

病院は1日の外来患者数も多く、医療事務スタッフの人数も多く採用されています。こうした規模が大きな病院では、受付・会計・請求といった業務が分業化されていることも多く、1つの業務に集中して仕事ができます。

それに対してクリニックや診療所は規模が小さく、限られたスタッフでさまざまな業務を兼務するため、医療事務全般の知識やスキルを活かすことができるでしょう。その他にも保険薬局などで働くこともあります。

医療事務は未経験で資格がなくても働くことのできる仕事ですが、医療知識と専門用語の理解、基本的なパソコンスキルやコミュニケーションスキルは持ち合わせておきたいところです。

これらのスキルにすでに自信がある人は医療事務の仕事に適性があると考えていいでしょう。

医療事務の仕事では特にレセプト業務で専門的な知識を使います。カルテに書かれた病名や薬の種類・検査内容などが理解できると、医師や看護師にも確認がしやすくミスのない処理ができます。

医療保険制度についても法律や規則が変わりやすいため、患者さんやご家族に分かりやすい説明ができるように常に最新の知識をアップデートしなければいけません。

新しいことを学ぶのが好きで暗記が得意な人に向いているでしょう。

医療事務の仕事ではパソコンを使ってデータ入力することが多いため、基本的なパソコンの操作はできるようにしましょう。

電子カルテや、レセプト業務ではレセコンというレセプト業務専用のシステムを使います。作業そのものは患者さんの基本情報・診療内容・伝票などを入力するだけで難しい作業ではないので安心してください。

Word(ワード)やExcel(エクセル)、PowerPoint(パワーポイント)を使用することもありますが、使う機会は少ないので基本が理解できていれば困ることはないでしょう。

あわせて読みたい記事:医療事務として働く上で、必要なパソコンスキルとは?

医療事務スタッフには高いコミュニケーション能力が必要です。

医療機関は、症状の程度に関わらず身体や心のことでお困りの方が来院する場所です。専門用語を並べた事務的な対応ではなく、共感の気持ちを大切に不安を和らげる声かけや対応が求められます。

一方で、医師や看護師など他の医療スタッフとは医療のプロとして専門的な会話も求められるシーンがあります。

相手に合わせて臨機応変なコミュニケーション能力を磨いていけば、より高いスキルを持つ人材として、活躍の場が広がることでしょう。

あわせて読みたい記事:医療接遇とは?医療事務に必要な接遇について解説

これから医療事務を目指す人にとって、医療事務の仕事の将来性やキャリアアップについては気になるトピックではないでしょうか。

ここからは今後医療事務がどうなっていくのか、キャリアップの可能性について解説します。

現在の医療事務業界は、カルテやレセプトの電子化、2023年10月から始まるマイナンバーカードの健康保険証利用など、IT化が急速に進んでいます。

将来AIに仕事が奪われるかもしれないと不安な方もいるかもしれません。しかし、高齢化が進む日本では、機械の扱いに慣れていない高齢者の方にサポートが必要だったり、データの入力内容の確認など、まだまだ人の手を介さなければいけないシーンが数多く存在しています。

IT化が進むからこそ、きめ細やかな対応ができる医療事務スタッフは不可欠な存在であり、将来も需要がある仕事だと言えます。

あわせて読みたい記事:医療事務の将来性は?医療の現状や今後の需要について

医療事務に資格は必要なくても働けるとはいえ、資格を取得した場合どのようなキャリアパス(キャリアアップの道筋)気になりますよね。

医療事務の資格を取得するということは、医療についても専門的な知識を学ぶということです。ミスができない世界ですので、積極的に学んでいきましょう。

■医療事務職として働く

資格取得後はもちろん医療事務として働くことができます。

医療事務は雇用形態や勤務地の選択肢の広さに魅力がありますが、人気の職で競争率も高いことが多いので、ひとつでも関連資格があると採用に有利になるでしょう。

■さらなるスキルや知識の習得

医療事務だけでなく、他の医療関連資格(例えば、医療秘書・医療翻訳・医療コーディネーターなど)を取得して、専門知識を深めることでより高度な業務に携わることができます。

■管理職やリーダーへの昇格や転職

医療事務の資格取得後、経験や実績を積み重ねることで、チームや部門のリーダーやマネージャーに昇格することができます。また、医療事務の資格と医療事務経験をいかした介護職や福祉関係の職種に転職や、医療事務の資格を活かして、医療事務の教育や研修などの分野に進むこともできます。

医療事務についてよくある質問を集めてみました。

はい。学歴や資格の有無は問われません。

医療に興味をもち、こまかな作業が得意な人、人とコミュニケーションをとるのが好きな人に向いています。

いいえ。医療事務の仕事につくのに資格は必要ありません。

しかし人気の職種でもあるので、ライバルに差を付けたい場合は医療事務に関連する資格を持っているとアピールポイントが増えて採用されるチャンスが増えるでしょう。

いいえ。未経験OKの求人も多く見かけられ、最初から医療知識を知っている必要はありません。

働きながら専門用語などの知識を身につけることができます。知識を身につけて仕事をすると、自分自身も楽に働けますし、やりがいを感じられるようになります。積極的に学んでいきましょう。

はい。性別に関係なく男性も働くことができます。女性が多い環境ですので、女性とコミュニケーションが円滑にできる人が向いているでしょう。

医療事務は、スムーズな医療サービスを支える重要な役割でたいへんやりがいのある仕事です。

専門的な知識を覚えたり同時進行でさまざまなタスクをこなしたりと大変なこともありますが、仕事で得た知識やスキルは一生ものです。

未経験でも安心してチャレンジできるので、医療の分野に興味がある人はぜひ目指してみてはいかがでしょうか。

ソラストなら初心者でも安心のカリキュラム、医療事務のプロ!ソラストの資格講座「スタンダード」をご用意しています。未経験で医療業界に飛び込むのが不安な人は、まずは医療事務の資格取得からはじめてみるのもおすすめですよ!

最短1ヶ月で資格取得が目指せる資格教材!未経験でも医療事務に必要な知識をムダなく短期間で学べる決定版。レセプトの書き方ブック付き!1日5分から、はじめましょう。

>詳細はこちら