医療事務資格は独学でも合格可能?勉強方法や試験の種類を紹介

2023.05.29 医療事務

【医療事務のパイオニアソラスト監修】医療事務は求人が豊富で、安定した職種として人気です。

医療事務の資格は、国家資格ではなく複数の民間資格が存在しています。それらの資格にはそれぞれ特徴や難易度、合格率があり、どの資格を目指すべきか迷う人も少なくないでしょう。

この記事は、医療事務の資格は独学でも合格できるのか、試験の種類や難易度、勉強方法についてご紹介します。これから医療事務として働いてみたい人、もしくはすでに医療事務をしているけれど資格を取ってスキルアップしたいと考えているなど、医療事務の資格を独学で取得したい人はぜひ参考にしてください。

(公開日:2019年9月公開/更新日:2023年5月)

医療事務資格は難しい?独学で合格できる?

結論からいえば、独学での資格取得は可能です。

しかし、専門的な用語や仕組みを理解する必要があるため、通常よりも粘り強さと自己管理が求められます。継続する自信がない場合は、独学よりも通信講座や専門の予備校に通うことを検討する方が良いかもしれません。

医療事務の資格は、国家資格ではありません。さまざまな民間団体が提供していて、多くの種類があります。それぞれの試験は、団体によって難易度や問題の種類が違います。

試験によっては教科書や参考書を使うことが許されている場合があるため、医療事務の資格は比較的取り組みやすいものだといえるでしょう。

試験自体の難易度はやさしいとはいえ、特にレセプト業務の学習は難しいといわれています。合格するために、コツコツと勉強に取り組むことが大事です。

医療事務の資格取得は、自身の学習スタイルに合った方法を選択することが合格への近道となります。

あわせて読みたい記事:レセプトとは?医療事務に必須!業務内容やおすすめの資格を徹底解説

医療事務の資格は意味がない?資格取得のメリットは?

医療事務で働くうえで医療事務の資格取得は必須ではありませんが、取得するメリットは多くあります。

- ・先に知識をつけることで業務がスムーズになる

- ・就職や転職時のアピールポイントとなる

- ・資格手当がもらえることがある

- ・キャリアアップを目指せる

医療事務の資格取得は、業務遂行のスムーズさや職場適応に役立つだけでなく、就職・転職時に有利となるアピールポイントにもなります。また、資格手当が支払われる場合もあり、一度取得した資格は永続的に有効で、キャリアアップに役立つ可能性もあります。

医療事務資格は、仕事の効率化からキャリア形成まで幅広く対応できる有用なものだといえるでしょう。

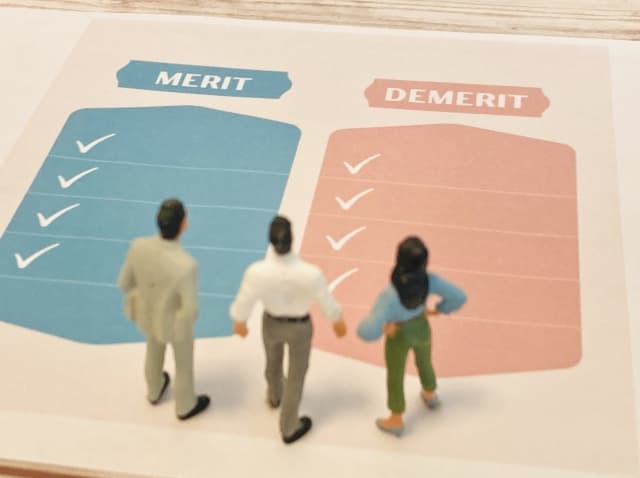

独学で医療事務の資格を勉強するメリット・デメリット

医療事務資格の勉強を独学で行うメリットとしては、費用がおさえられ、スケジュールも、内容も自分で選択できることです。

一方でデメリットとしては、分からないことを質問できなかったり、今やっている勉強方法があっているか不安になったりして、モチベーションを維持することが難しいことにあります。

ほかにも、実践的なパソコン操作が学べない、自己管理が必要であること、テキスト選びに迷う可能性があるといった点もデメリットです。

独学は自身のペースと予算に合わせて柔軟に学べますが、自己管理力と根気が求められます。

独学のメリット1:費用が安い

独学の場合は、通信講座や専門スクールと比べても費用が圧倒的に安いことがメリットに挙げられます。基本的には勉強に必要なテキストのみの費用しかかからず、手数料や通学の交通費なども必要ありません。「資格を取ろうと思っているけれどお金をかけられない」と悩んでいる人にはおすすめです。

独学のメリット2:スケジュールの調整がしやすい

専門スクールの場合、時間でカリキュラムが組まれているため、その時間に合わせて都合をつけなければなりません。しかし独学の場合は、自分の都合に合わせて勉強ができるので仕事の昼休みや通勤電車の中、早朝など、少しのスキマ時間で勉強できるのがメリットです。

仕事との両立がしやすく、家事や仕事などで忙しい人にとっては勉強を進めやすいでしょう。

独学のメリット3:勉強内容を自分で選べる

独学では、自分の今のレベルに合わせて勉強内容を選ぶことができます。

苦手な範囲や重点を置きたい範囲に十分な時間をかけて、自分のペースで学びを深めることが可能です。その日の気分や習熟度に合わせて内容を変更できるのも、独学のメリットです。

独学のデメリット1:わからないことを質問できない

通信講座や専門スクールでは講師がいるため、質問をして疑問を解決することが可能です。そのため、わからなくて勉強が先に進まないという不安は少ないでしょう。

しかし独学では、疑問点やわからない問題に対して自分で調べて解決していかなければなりません。特に医療事務の資格は、ちょっと特殊な専門用語を使用するため、初めのうちは難解に感じることも多く、自分で調べながら勉強を進めるのが大変かもしれません。疑問点を解決することに時間がかかり、思ったように捗らないことがデメリットに挙げられます。

独学のデメリット2:モチベーションの維持が難しい

通信講座や専門スクールでは、カリキュラムが組まれていることやほかの生徒がいることで、モチベーションを維持しやすい傾向にあります。気分が乗らないなと思う日でもやらざるを得ないため、自然と学習が継続できます。

しかし、独学では自分の気分次第で勉強するかしないかが左右されてしまうため、モチベーションを維持するのが少々大変です。

決められたスケジュールもないため、計画的に勉強時間を確保して、モチベーションを維持することが必要になります。

独学のデメリット3:自分でスケジュール管理をしなければならない

通信講座や専門スクールの場合、資格試験までのスケジュールが立てられており、それに沿って学びを進めていくことが可能です。

しかし、独学の場合は試験当日までのスケジュールを自分で立てて、管理していかなければなりません。どのようなペースで学習を進めていけばよいのか、試験当日から自分で逆算して考えていかなければならないのです。

自由にスケジュール調整がしやすいメリットも、人によってはデメリットになります。

独学のデメリット4:今の学習方法で合っているのかが不安になる

通信講座や専門スクールの場合、これまでに合格者を輩出してきた実績があるため、資格取得のノウハウに沿った学習方法で資格試験に臨みます。そのため、与えられた課題にしっかりと取り組めばスムーズに合格することができるでしょう。

しかし、独学の場合は今行っている学習方法が合っているのか、本当にこれで合格できるのかと迷うことも多く、不安になる人も少なくありません。

【ステップ解説】医療事務の資格取得を目指す勉強方法

合格までに何をするべきか、どんな勉強をしたらいいのか勉強方法をステップごとにご紹介します。

- STEP1:自分のライフスタイルに合わせた勉強手段の検討

- STEP2:日々の生活・仕事と両立しながら勉強

- STEP3:講座修了から資格試験受験

- STEP4:合格して資格取得

資格の勉強を何から始めればいいかわからない人は、ぜひ参考にしてください。

STEP1:自分のライフスタイルに合わせた勉強手段の検討

医療事務の資格を取得するための勉強手段は主に3つあります。

- 1. 市販のテキストを使って独学で勉強する

- 2. 専門スクール等に通って勉強する

- 3. 通信講座で勉強する

それぞれのメリット・デメリットを順にご紹介していきます

■市販のテキストを使って独学で勉強する

テキストでの独学の特徴として、自分のペースで勉強できることが挙げられます。

最近ではスマホのアプリやSNSの動画学習も充実しているので、意欲さえあれば一人でも今日から取り組むことができます。

<メリット>

● 費用が安くおさえられる

● スケジュールの調整がしやすい

● 勉強内容を自分で選べる

<デメリット>

● 分からないことを質問できない

● モチベーションの維持が難しい

●自分でスケジュール管理をしなければならない

●今の学習方法で合っているのかが不安になる

独学での資格勉強は意志をもって計画的に勉強が進められる人、お金をかけたくない人におすすめです。

■専門スクール等に通って勉強する

試験までの学習カリキュラムが整っており、医療事務に特化した勉強ができるため、効率よく学習することが可能です。

そのため、確実に医療事務の資格取得をしたい人は、専門学校や通学講座での資格勉強がおすすめです。

以下に通学による資格勉強のメリット・デメリットをまとめます。

<メリット>

● カリキュラムが充実している

● 対面で授業が受けられる

● やる気を維持しやすい

<デメリット>

● 費用がかかる

● 資格取得まで時間がかかる

● 仕事との両立が難しい

まとまった時間が確保できる人で、費用がかかっても対面でしっかりと勉強したいという人は、きちんとした学習環境のある専門スクール等に通うとよいでしょう。

■通信講座で勉強する

通信講座を一言で表すと、独学と通学による学習の中間にあたります。

そのため、独学では不安だけどお金をあまりかけたくない、学校に通うほど時間の余裕がないという人にとてもおすすめです。

以下に通信講座での資格勉強のメリット・デメリットをまとめます。

<メリット>

● 通学による資格勉強よりもコストをおさえられる

● カリキュラムに沿って勉強できる

● 空き時間を使って効率よく勉強しやすい

<デメリット>

● どの通信講座サービスが自分にとって合っているか慎重に選ぶ必要がある

● 取得したい資格の講座がない場合がある

通信講座による医療事務の勉強は、比較的費用をおさえて効率よく学習することができます。ただし、自分の目的に合う通信学習サービスを見極める必要があるので、きちんと調べることが大切になります。

日々忙しい中でも、効率的に自分のペースで勉強したい人は、ぜひ検討してみてください。

STEP2:日々の生活・仕事と両立しながら勉強

資格勉強の手段が決まったら、次は実際に医療事務の知識を学んでいきましょう。

STEP2では自分の生活や本業と両立させることが課題になります。

そこで、両立しやすい具体的な勉強方法をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- ①通勤や家事のスキマ時間を活用する

- ②生産性の高い朝に、短時間で勉強する

- ③その日に学習した範囲の過去問を解く

- ④寝る前にインプットして朝復習をする

仕事や家事と両立しながら勉強するには、限られた時間を上手く使って学習する必要があります。

そのため、普段忙しい人は短期間でも記憶に残りやすい勉強法を意識することで、合格までの近道になるでしょう。

今回ご紹介した4つの勉強法を参考にして、合格を目指してください。

STEP3:講座修了から資格試験受験

医療事務の資格勉強を一通り終える前に、早めに受験申込に必要な手続きを確認しましょう。

受験要項や申込は、希望する試験機関のホームページから入手することができます。

また、試験機関によって申込方法、受験料の支払い方法などが異なるため、各試験の詳細をきちんと把握し、締切日までに完了しておきましょう。くわえて、試験方法がインターネット受験などである場合、ネット環境に問題がないか確認をしておくとより安心です。

必要書類は期日に余裕をもって準備をすることが大切なので、最後まで気を抜かないようにしましょう。

STEP4:合格して資格取得

受験を終えたら、合格発表を待ちましょう。

試験によりますが、1ヶ月程で試験結果の通知が届きます。

合格通知は資格保有の証明になるので、届いたら必ず丁寧に保管しておきましょう。

代表的な医療事務資格の種類

医療事務資格とは病院やクリニックで事務作業を行う上で必要とされる知識を習得していることを示す資格です。国家資格ではなく民間資格であるため年間の試験回数も多く、一般の方でも取得することが可能です。

代表的な医療事務の資格・試験として、以下の5つを合格率や費用なども含め紹介します。

- ・医療事務技能認定試験

- ・医科 医療事務管理士®技能認定試験

- ・医療事務認定実務者®

- ・医療事務技能審査試験(メディカル クラーク®)

- ・診療報酬請求事務能力認定試験

あわせて読みたい記事:医療事務資格のおすすめ8選!難易度をランキング形式で紹介

医療事務技能認定試験

比較的難易度は高くないため、初心者向けとなっています。まずは、しっかりと基礎知識を身につけてこの資格を取得し、医療事務としてのスタートを切ってみてはいかがでしょうか。その後はさらなるスキルアップとして、次にご紹介する同じ技能認定振興協会(JSMA)が認定する「医療事務管理士®」を目指すこともおすすめです。

参考:医療事務技能認定試験|JSMA 技能認定振興協会

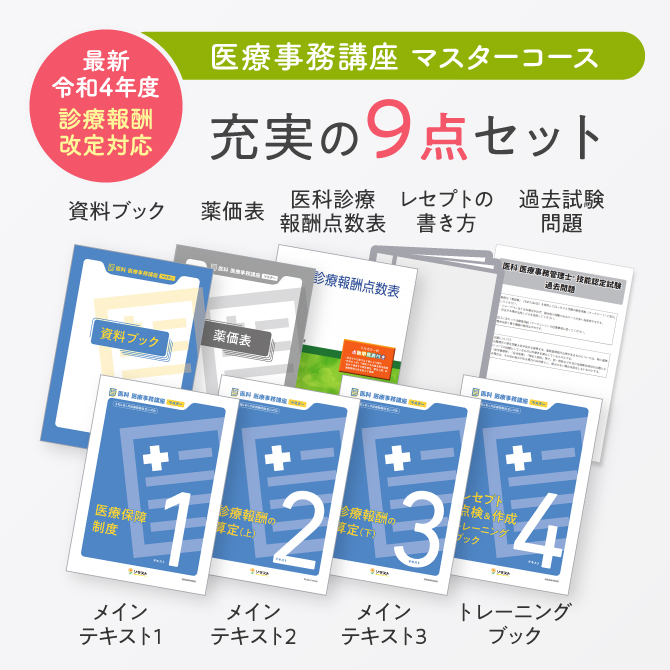

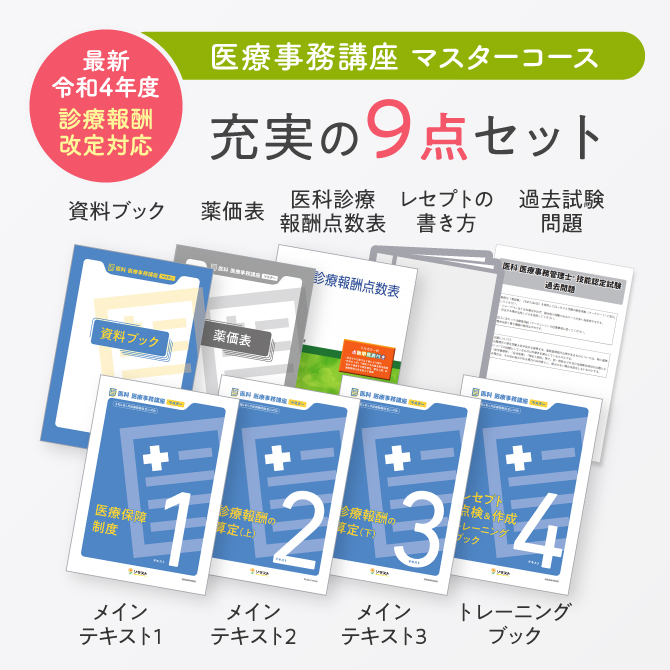

医療事務技能認定試験を目指すなら! おすすめの勉強方法は、ソラストの資格教材

1日5分からのスキマ時間で学習ができちゃう!

>詳細はこちら

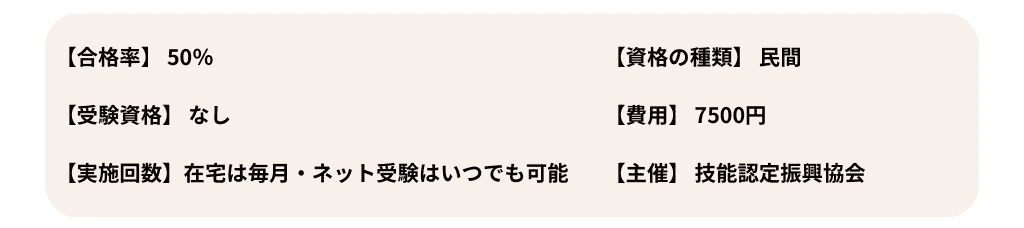

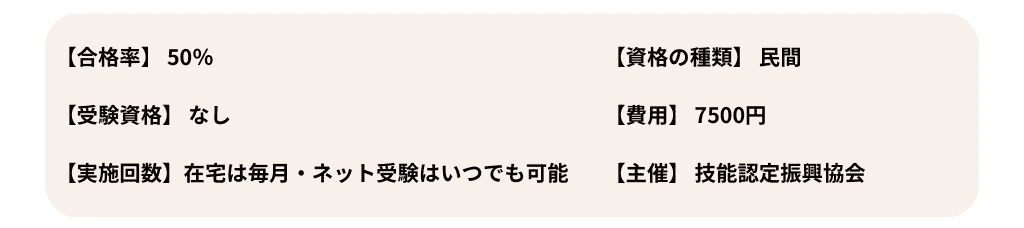

医科 医療事務管理士®技能認定試験

試験方法はインターネット試験と在宅試験の2種類から選択することができます。インターネット試験はPCの環境さえ整っていればいつでも受験できるので、試験日にしばられることなく、受験することが可能です。

ある程度まとまった勉強時間を確保できる人で、認知度の高い医療事務の資格を取得したい人は、医科 医療事務管理士®技能認定試験がおすすめです。

参考:医科 医療事務管理士®技能認定試験|JSMA 技能認定振興協会

医科医療事務管理士(R)を目指すなら! おすすめの勉強方法は、ソラストの資格教材

セットに含まれている過去試験問題で理解度が確認でき試験対策ができます。

>詳細はこちら

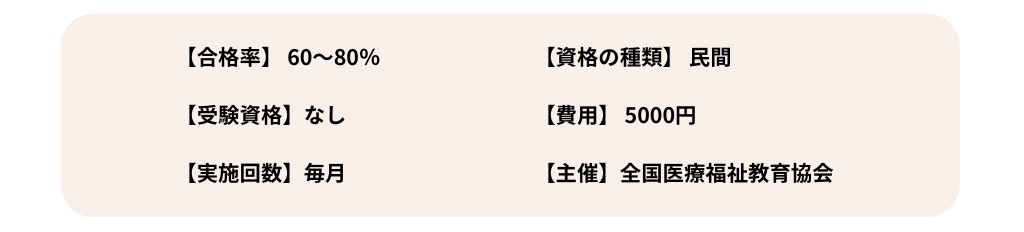

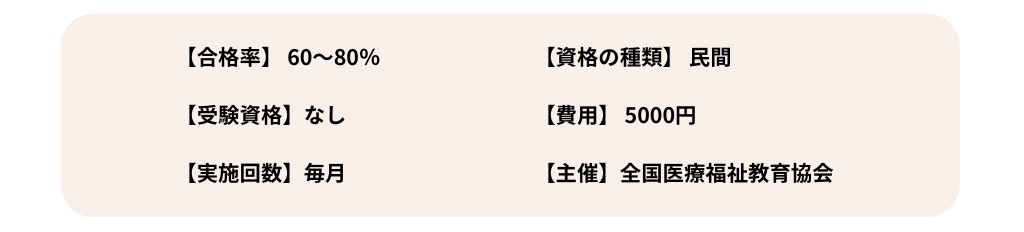

医療事務認定実務者(R)試験

医療事務認定実務者(R)は、全国医療福祉教育協会が主催する民間資格です。難易度は比較的やさしく、合格率は60〜80%といわれています。毎年多くの人が合格しているので、初心者向けの資格といえるでしょう。

参考:医療事務認定実務者(R)試験|全国医療福祉教育協会

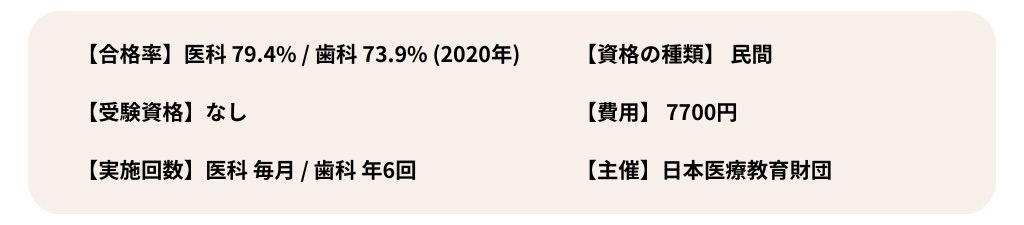

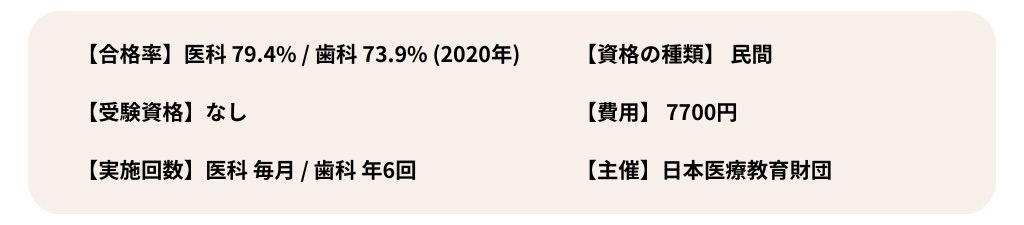

医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)

医療事務の基本的なスキルをはかることができるので、医療事務未経験の人の受験も多いようです。 また試験方法が在宅試験であるため、ご自宅で気軽に受験することができます。

内容は「医科」と「歯科」に分かれていて、受付から会計、レセプト作成までの医療事務全般について問われます。

参考:医療事務技能審査試験(メディカル クラーク®)|一般財団法人 日本医療教育財団

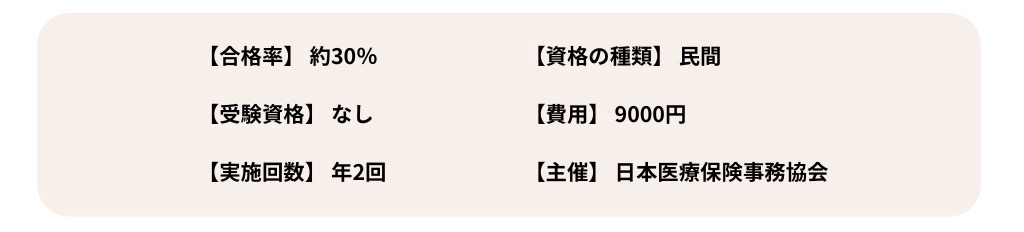

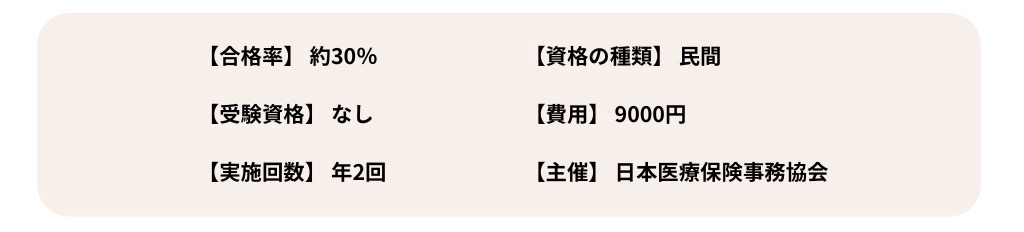

診療報酬請求事務能力認定試験

診療報酬請求事務能力認定試験は比較的難易度が高いため、他試験と比べると合格率は30%と低めです。 そのため、現在医療事務で働いている人のスキルアップにはおすすめの資格といえます。

医療機関によっては資格手当等が出るところもあるようなので、レセプト業務にたずさわる人や、さらに活動の場を広げたい人は検討してみるのもよいでしょう。

医療事務の将来性について

医療事務は景気に影響を受けにくい安定した職業で、勤務先となる病院やクリニックは生活に欠かせない存在です。

日本は超高齢社会といわれる状況であり、高齢者の医療ニーズは増大する一方です。2036年には3人に1人が65歳以上になると予想されており、これに伴う医療需要の増加は、医療事務の需要と将来性を後押しします。

また、日本でもAIやロボットの導入が進む中、医療事務もその影響を受けるといわれています。レセプト業務などは自動化される可能性が高く、一部ではすでにAIが使われています。しかし、全ての業務がAIに取って代わられるわけではありません。

例えば、入力データの最終確認は人間が行う必要があります。また、患者さんの対応においては、不安を和らげたり、窓口でのサポートを行ったりするといった「人間だからこそできる対応」が求められます。

特に高齢者が増える未来では、このような人間の対応がさらに重要になると考えられます。これらの要素から、医療事務の人材は今後も必要とされ、その需要は続くといえるでしょう。

まとめ:結論、医療事務の資格取得は講座がおすすめ!

今回は、医療事務の資格は独学でも合格可能についてと、医療事務資格試験の勉強方法について詳しく紹介しました。

医療事務の資格の難易度は比較的やさしく、独学でも十分挑戦することができます。

ソラストの医療事務講座では、今回ご紹介した「医科 医療事務管理士®︎」と「医療事務技能認定試験」の資格取得に特化した2つのコースが用意されています。基礎から応用まで着実に学べるオリジナル教材で、合格をつかみましょう!