看取り介護とは?心身に寄り添ったケア内容と心がけるべきこと

2023.09.14 介護事務

【医療事務のパイオニアソラスト監修】高齢化社会が進む現代では「看取り介護」の重要性がかなり高くなっており、需要は多くなる一方です。

介護施設だけではなく病院や家庭でも行われ、プロと連携をとりながら24時間体制で要介護者のケアを行っていきます。

身体的なケアだけに留まらず、心の支えやその家族へのケア・サポートも含まれており、最期まで穏やかに過ごせるように努めることが大切です。

この記事では、「看取り介護」が持つ意味と、必要性、その尊さについて紹介していきます。

看取り介護とは

看取り介護とは、人が人生の最後の段階に差し掛かった時に提供される特別な形態のケアのことです。

その人ができるだけ穏やかで尊厳のある状態で生涯を閉じることができるようサポートします。

医療的な処置よりも、痛みのコントロールや症状の緩和、家族や友人との最後の時間を有意義に過ごす手伝いなど、生活の質の向上(QOL=クオリティ・オブ・ライフ)と精神的な支援を優先していく介護です。

ターミナルケア(終末期医療)との違い

ターミナルケア(終末期医療)は、末期に近づいた病気の状態で医療的な側面に焦点を当てたケアです。

看取り介護が医療行為を行わないのに対して、ターミナルケアでは医師や看護師が中心となって痛みや不快な症状を最小限に抑える治療・看護をしていきます。

緩和ケアとの違い

緩和ケアは看取り介護と同じく生活の質を向上させるサポートが目的ですが、生命の終末期に限らず、病気が診断された時から必要に応じて行われます。

また、精神的なケアと同時に医療行為も施されます。

看取り介護の現状

現在、「看取り加算報酬」という介護報酬が追加されたことで、看取り介護への対応の充実が進んでいます。

「看取り加算報酬」とは、看取りの過程で必要とされる多様なケアを提供する介護施設に対して、通常の介護報酬に加えて追加で支払われる報酬のことです。

この看取り加算報酬が令和3年に改定(※)されて増えたことで、看取り介護に対応する施設が増え、利用者が利用しやすくなりました。

参考:令和3年度介護報酬改定における 改定事項について|厚生労働省

看取り介護の流れ

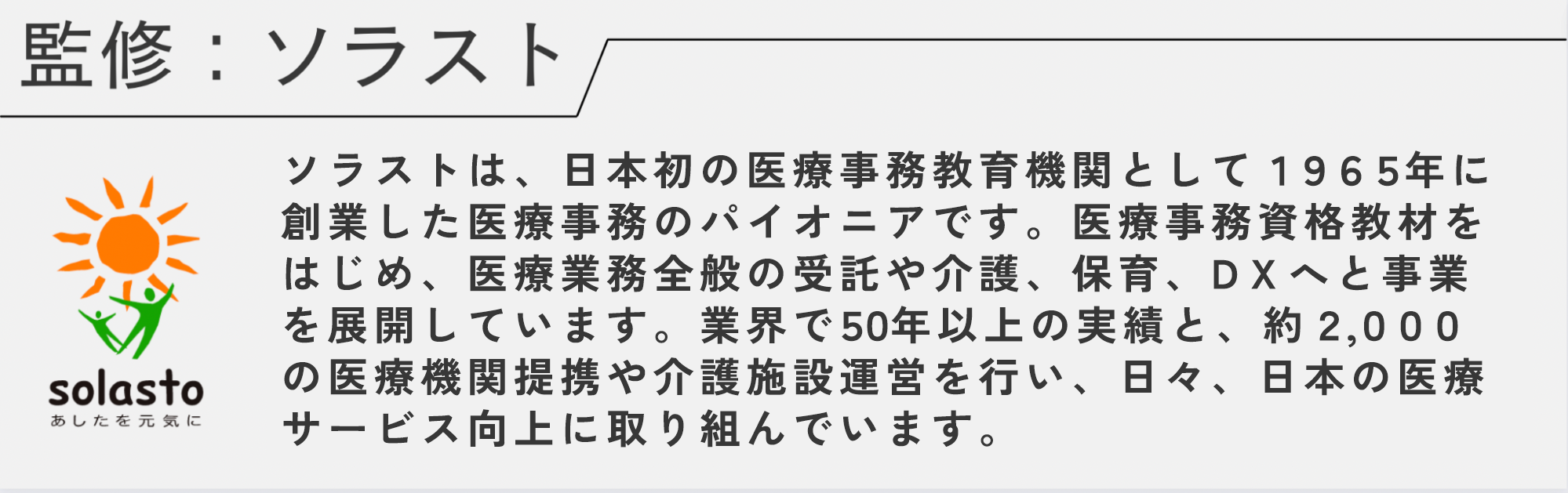

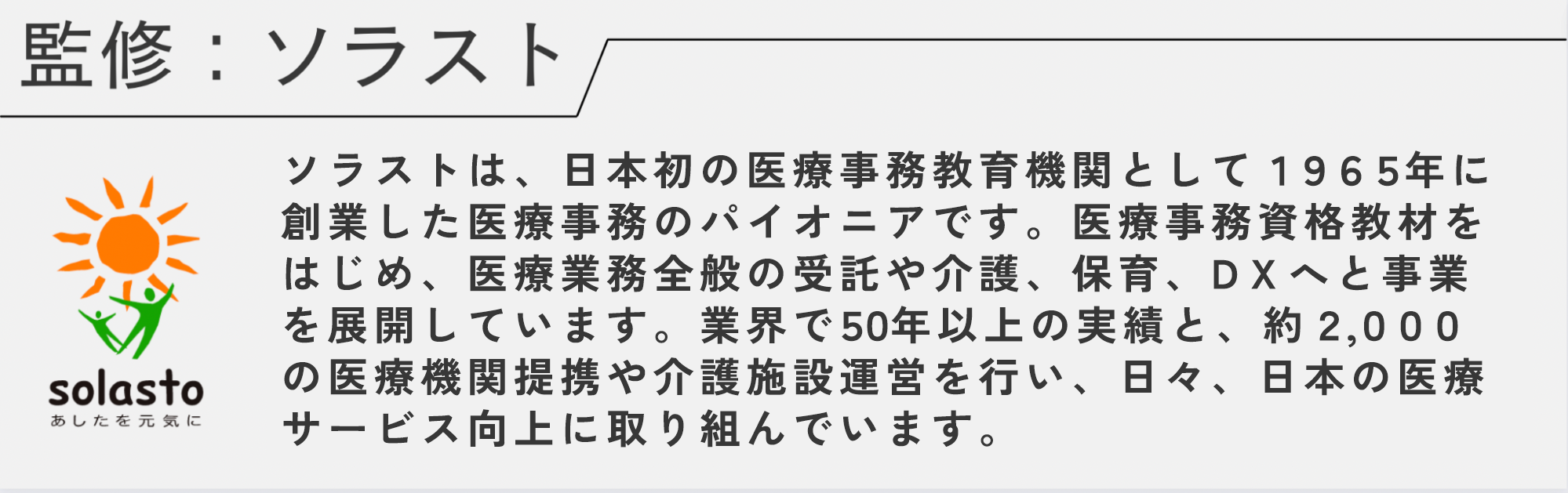

看取り介護の流れは、大きく5つの段階に分けることができます。

今回は介護施設に入居した場合の流れを解説します。

①適応期

介護施設に入居してから生活に慣れるまでの段階です。

ケアプランの策定などを行います。

②安定期

施設の生活に慣れてきた段階です。

この段階では、最初に決めたケアプランのチェック・見直しがされ、状況に応じて最適なプランに変更されます。

③不安定・低下期

症状の悪化や衰弱傾向が見られる段階です。

衰弱傾向には食欲低下や体重減少などがあります。適切な緩和ケアなどが行われます。

④終末期

命の終わりが近づいている段階です。

家族に連絡をとるなどして最期の看取りに向けた準備が行われます。積極的な治療は行わず、生活の質の向上や精神的なサポートが中心になります。

⑤看取り

家族や友人と過ごす最期の時間です。

看取り後の家族のサポートや葬儀会社への連絡なども行います。

看取り介護の内容と大切なこと

看取り介護で大切なことは、人としての尊厳を守りながら穏やかな日常生活を支援する

ことです。

死が避けられない人に対して無理な延命治療を施すのではなく、充実した時間を過ごして本人にとって満足な最期を迎えられるようにします。

ここからは看取り介護の具体的な内容について解説していきます。

精神的な看取りケア

精神的な看取りケアで大切なことは、利用者を孤立させないように安心できる状況を作ることです。具体的なケアは以下の通りです。

・思いやりのあるコミュニケーションをとる

・継続して対話を行う

・安心や平和な気持ちになる音楽、読み聞かせ、スキンシップをとる

・プライバシーを守る環境づくり など

身体的な看取りケア

身体的なケアでは、基本的には医療行為は行いません。痛みや不快感を緩和させるようなケアが中心となります。具体的なケアは以下の通りです。

・入浴の手伝い

・排せつケア

・栄養、水分補給

・口腔ケア

・適切な体位の確保

・バイタルサインのチェック など

身内や家族へのケア・サポート

身内や家族に対して不安を取り除き、精神的にサポートしたり専門知識を活かしたアドバイスを行います。具体的には以下の通りです。

・現状と予後についての説明と相談受付

・死後のグリーフケア

・専門機関の紹介 など

看取り介護はどこでするの?可能なシチュエーションを紹介

出典:国土交通省(参考)死因別統計データ

出典:国土交通省(参考)死因別統計データ

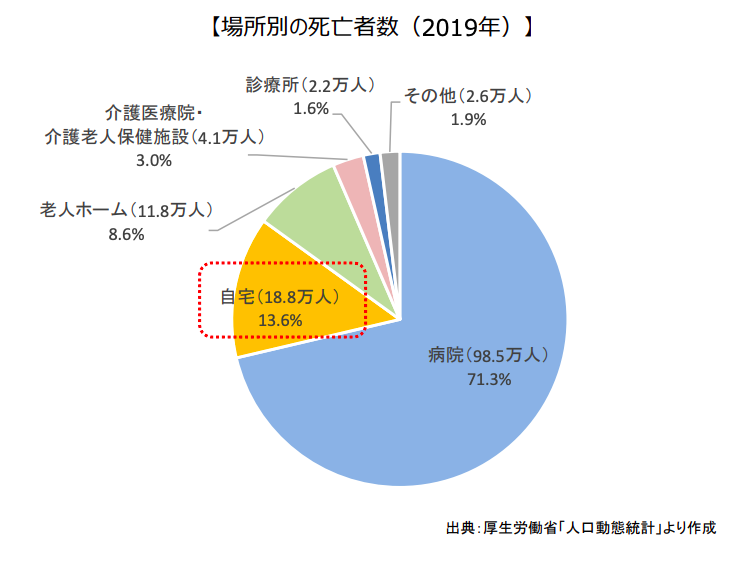

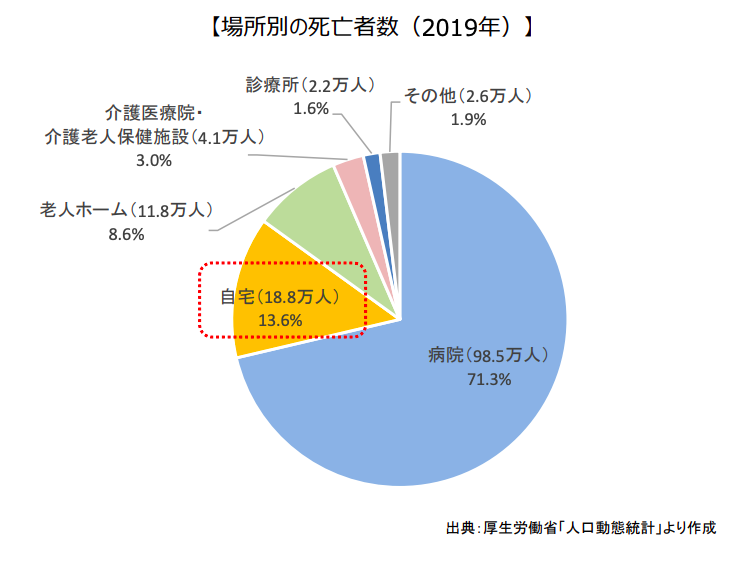

厚生労働省の発表によると2019年の場所別の死亡者数は、約70%が病院、自宅は約13%、老人ホームなどの介護施設は約11%となっています。

自宅や介護施設での死亡者数の割合が低いと感じるかもしれませんが、2000年の病院の死亡者数が約80%だったのをピークにその数は近年減少傾向にあります。

将来的に介護施設や自宅での看取りが増える傾向があると言えるかもしれませんね。

ここからは看取り介護を行う場所についてそれぞれ解説していきます。

①介護施設

介護施設での看取りは特別養護老人ホームなどで多く行われ、近年増加傾向にあります。

大きな特徴は、専門の介護職員が24時間でサポートしてくれることです。看取り介護で重要な生活の質を保ちながら必要なケアが提供されます。

高額な費用がかかってしまう、受け入れ人数に限りがあるなどのデメリットがありますが、家族の介護負担は大幅に減るでしょう。

②医療機関

病院での看取りの特徴は、専門の医療機器がそろい、医療スタッフがすぐに駆けつけて急な症状にも対応できることです。

ただし、本人が望んでいない高度な医療ケアが行われる可能性もあります。本人や家族の意思を医師や看護師に事前に伝えておくことが重要です。

③自宅

自宅での看取りの特徴は、本人が最も心地よく尊厳を保てる場所で家族や友人との時間を最大限にいかせることです。

ただし24時間体制の介護は家族の体力的・精神的な負担になりやすいです。自宅で看取りを行う場合は訪問介護やケアマネジャーの協力が不可欠です。

看取り介護で注目されている「看取り士」とは?必要な資格を紹介

「看取り士」とは、一般財団法人日本看取り士会が認定している資格です。

住み慣れた自宅や本人の希望する場所で幸せな最期を迎えるために専門的なケアを行うプロフェッショナルです。

看取りのプロセスを円滑に進める役割を果たします。

看取り士の認定を受けるためには

・看取り学初級(受講資格なし)

・看取り学中級(初級修了者)

・看取り学上級(中級修了者)

以上の3つの講座を修了する必要があります。

参考:看取り士養成講座|一般社団法人日本看取り士会

まとめ:最期まで穏やかな時間を過ごしてもらえるような看取り介護を

看取り介護で最も重要なことは、人としての尊厳を保ちながら最期まで穏やかな時間を過ごしてもらうことです。

どのような看取りにするかは、本人の希望や家族の状況によって異なります。

何を一番の優先事項とするかを明確にしてそれにあった環境やサポートを選びましょう。